•••• J'ai tenté d'aborder dans deux articles, L'Histoire secrète d'une couverture et Kimota (qui ne sont plus disponibles) l'une des raisons qui ont motivé Alan Moore à créer la ligne de bandes dessinées America's Best Comics chez l'éditeur Wildstorm. Outre bien sûr le plaisir d'écrire de bonnes histoires.

Je vous propose aujourd'hui la troisième partie. Cependant, ne perdez pas de vue que toute œuvre est polysémique et qu'elle n'est pas seulement ce que l'auteur a voulu en faire, mais aussi ce que l'Histoire en a fait.

Tout commence en 1982 lorsque Dez Skinn propose à Alan Moore de reprendre Marvelman dans les pages du magazine Warrior. Moore va donner à ce super-héros une nouvelle orientation ; en le précipitant dans le monde réel si je puis dire. Ce personnage, le premier super-héros britannique, va être confronté non pas à des super-vilains (du moins pas seulement) il va surtout devoir faire face à une question : Que ferait un être si puissant dans le monde qui est le nôtre ?

Quatre ans plus tard Moore va reprendre cette idée pour la série emblématique Watchmen. Une série que certains n'hésitent pas à signaler comme le point de départ du grim & gritty ; autrement dit un courant sombre et violent (voire sordide) de la BD américaine.

Une filiation que regrette Alan Moore.

Il est clair pour moi que dés son retour dans le domaine du mainstream (i.e. les super-héros) Moore n'a qu'une seule idée : renverser la vapeur et prouver qu'il est possible d'écrire de très bonnes histoires, tout en utilisant la « sensation d’émerveillement » (le célèbre sense of wonder). Cette « sidération cognitive », cruellement absente du gros de la bande dessinée américaine (de super-héros) que l'on peut lire aujourd'hui.

D'une certaine manière le mème* grim and gritty a pris la place du mème sense of wonder dans la compétition culturelle darwinienne.

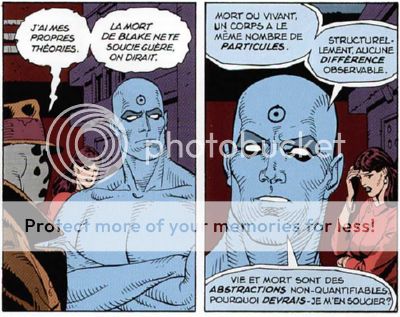

Si dans Watchmen, l'Histoire prend une direction différente de la nôtre avec l'apparition du Dr Manhattan, créant ainsi ce qu'on appelle une uchronie. Ou un univers parallèle.

On peut raisonnablement penser que cette œuvre, elle aussi en a créé un. Un monde où la « sensation d’émerveillement » a cédé sa place la sensation du terrifiant et de la violence gratuite.

Si ma théorie concernant l'une des motivations de Moore est avérée, celle re rétablir la balance karmique en faveur du sense of wonder ; c'est du coté de Marvelman qu'il doit (d'abord) agir.

Cependant il n'était pas question pour lui de se répandre en déclarations sur le « bon vieux temps ». Si action il devait y avoir, c'est sur son terrain et avec ses outils que cela se jouerait.

Son terrain : raconter des histoires.

Ses outils : la magie.

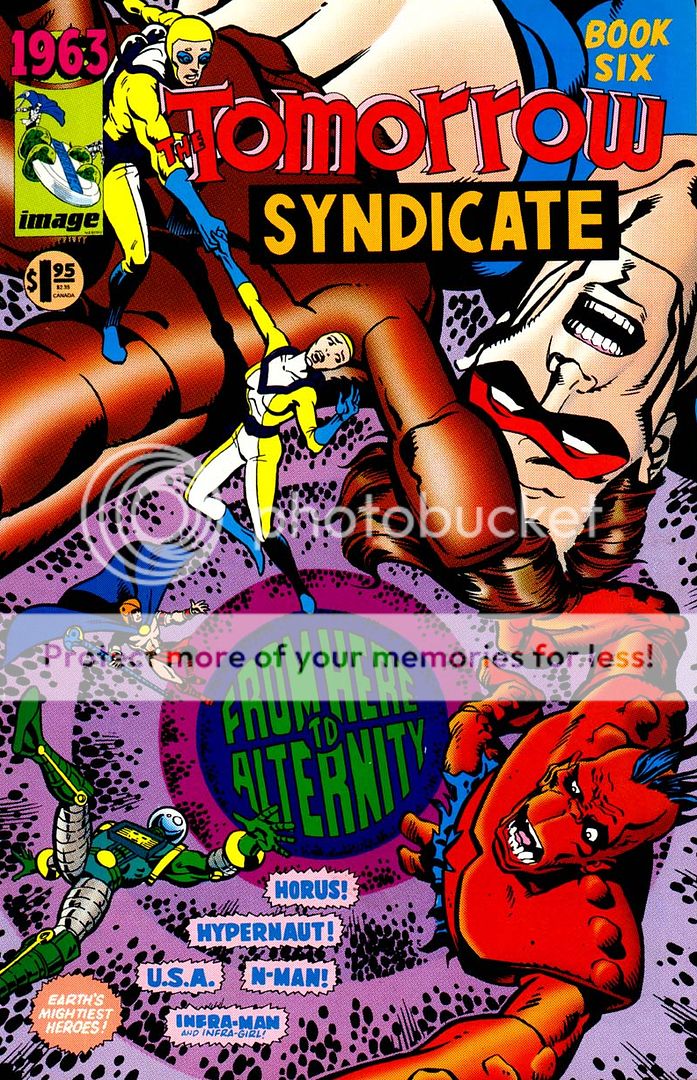

Tout commence au début des années 1990, de retour dans le mainstream, et après avoir écrit quelques scénarios de personnages de l'écurie Image Comis, on lui confie une mini-série intitulée 1963. Celle-ci devait confronter, dans son derniers numéro, les personnages au ton résolument old school inventés par Moore pour ladite mini-série, à la quintessence du grim and gritty de l'éditeur Image. Joli pied de nez en perspective.

Étaient invités, une pléiade d'artistes, et des personnages évoluant dans des histoires chargées à bloc de sidération cognitive.

Un numéro qui ne verra jamais le jour, et pour cause.

1963 n'était, ni plus ni moins, qu'un sigil créé par le scénariste de Northampton, pour contrecarrer l'hégémonie de ce courant dont on le rendait responsable.

Le mot anglais sigil peut se traduire pas sceau, cependant il a, dans la langue de Shakespeare, une connotation magique. Le sceaux sigillaire (dans le sens d'un cachet, en cire par exemple) quant à lui se traduit en anglais par seal.

Ceci étant, qu'est-ce donc qu'un sigil ? Utilisé dans la magie dite du Chaos, c'est un monogramme de pensée envoyé à l'inconscient. Souvent représenté sous forme de glyphe, il utilise les lettres de l'alphabet ou/et des chiffres entremêlées afin de créer une représentation symbolique. L'intention du magicien est projetée par l'intermédiaire de ce sigil afin de produire des effets sur le monde réel.

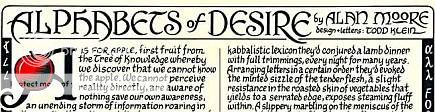

C'est au peintre, écrivain et théosophe Austin Osman Spare (une référence pour Moore, lui-même magicien) que l'on doit d'avoir créé, à des fins magiques, des sceaux. Selon Spare : « il serait possible de concentrer n'importe quel désir ou projet de l'homme dans un signe ou symbole, partie d'un alphabet du désir [..]»

Le sigil puise vraisemblablement une partie de son origine dans l'héraldique du Moyen Âge, d'autant que « l'image sigillaire et l'héraldique, fait connaître non seulement l'identité et le statut social du possesseur mais aussi, par le choix de tel ou tel type, de telle ou telle légende, sa personnalité, ses aspirations, ses revendication. [..] » selon l'historien Michel Pastoureau.

1963 est par ailleurs la date à laquelle a cessé de paraître la série Marvelman, créée par Mick Anglo.

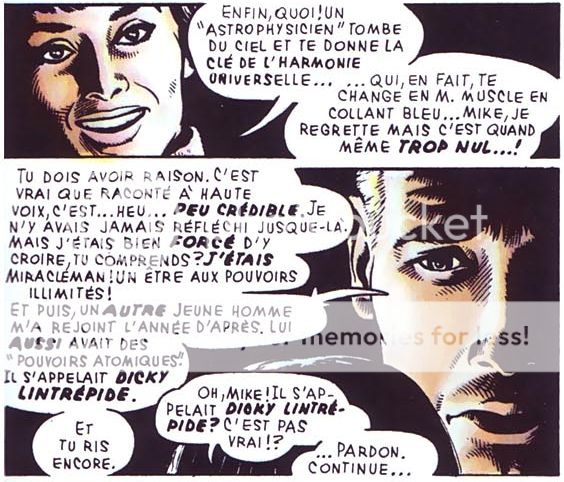

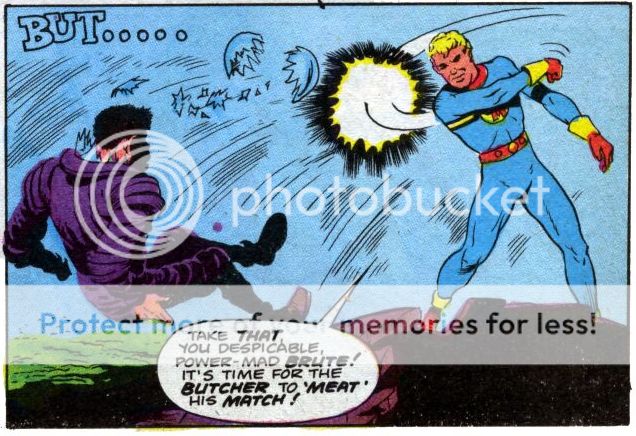

Ce personnage, rebaptisé Miracleman lors de sa commercialisation aux U.S.A, s'inspirait du Captain Marvel de l'éditeur Fawcett (dont DC Comics avait réussi a interdire la parution).

Et comme lui il vivait des histoires naïves et simples. À l'opposé de celles que lui fera vivre Moore dans les année 1980.

Mais Moore ne va pas en rester là.

Avec America's Best Comics il frappe un grand coup, non seulement il va prouver qu'il est possible d'écrire des histoires faisant la part belle à la sensation d'émerveillement dont je vous rebats lesoreilles yeux, mais il va le faire à la manière de Stan Lee en étant (pratiquement) le seul scénariste de l'ensemble du label, un véritable démiurge. Animant différents univers, jouant autant sur le fond que sur la forme, ABC est une belle réussite.

Si America's Best Comics est, dans sa totalité un sigil, l'utilisation d'un pentacle en tant que logo, ajoute toute la puissance dont Alan Moore est capable.

Le magicien de Northampton a-t-il réussi à réenchanter le microcosme de la bande dessinée avec ses sigils ?

C'est à vous de le découvrir.

____________

* La mémétique est apparue suite à une petite phrase dans un ouvrage de Richard Dawkins (Le Gène égoïste) où il émettait l'idée (c'est le cas de le dire) que les idées (sic) étaient comme les gènes, vivantes, et qu'elles se servaient d'hôtes – les êtres humains - pour vivre.

Il n'exploite pas du tout cette assertion dans son livre, ce seront d'autres individus qui le feront.

Le mème est donc à la civilisation ce que le gène est à l'évolution : un élément de code culturel, cognitif, symbolique ou pratique, soumis à la sélection naturelle.

Autrement dit, le mème est une idée qui à l'instar de l’œuf de Samuel Butler utilise la poule pour se dupliquer. Et nous autre, homo sapiens, jouons le rôle de la poule.

Je vous propose aujourd'hui la troisième partie. Cependant, ne perdez pas de vue que toute œuvre est polysémique et qu'elle n'est pas seulement ce que l'auteur a voulu en faire, mais aussi ce que l'Histoire en a fait.

Tout commence en 1982 lorsque Dez Skinn propose à Alan Moore de reprendre Marvelman dans les pages du magazine Warrior. Moore va donner à ce super-héros une nouvelle orientation ; en le précipitant dans le monde réel si je puis dire. Ce personnage, le premier super-héros britannique, va être confronté non pas à des super-vilains (du moins pas seulement) il va surtout devoir faire face à une question : Que ferait un être si puissant dans le monde qui est le nôtre ?

Quatre ans plus tard Moore va reprendre cette idée pour la série emblématique Watchmen. Une série que certains n'hésitent pas à signaler comme le point de départ du grim & gritty ; autrement dit un courant sombre et violent (voire sordide) de la BD américaine.

Une filiation que regrette Alan Moore.

Il est clair pour moi que dés son retour dans le domaine du mainstream (i.e. les super-héros) Moore n'a qu'une seule idée : renverser la vapeur et prouver qu'il est possible d'écrire de très bonnes histoires, tout en utilisant la « sensation d’émerveillement » (le célèbre sense of wonder). Cette « sidération cognitive », cruellement absente du gros de la bande dessinée américaine (de super-héros) que l'on peut lire aujourd'hui.

D'une certaine manière le mème* grim and gritty a pris la place du mème sense of wonder dans la compétition culturelle darwinienne.

Si dans Watchmen, l'Histoire prend une direction différente de la nôtre avec l'apparition du Dr Manhattan, créant ainsi ce qu'on appelle une uchronie. Ou un univers parallèle.

On peut raisonnablement penser que cette œuvre, elle aussi en a créé un. Un monde où la « sensation d’émerveillement » a cédé sa place la sensation du terrifiant et de la violence gratuite.

Si ma théorie concernant l'une des motivations de Moore est avérée, celle re rétablir la balance karmique en faveur du sense of wonder ; c'est du coté de Marvelman qu'il doit (d'abord) agir.

Cependant il n'était pas question pour lui de se répandre en déclarations sur le « bon vieux temps ». Si action il devait y avoir, c'est sur son terrain et avec ses outils que cela se jouerait.

Son terrain : raconter des histoires.

Ses outils : la magie.

Tout commence au début des années 1990, de retour dans le mainstream, et après avoir écrit quelques scénarios de personnages de l'écurie Image Comis, on lui confie une mini-série intitulée 1963. Celle-ci devait confronter, dans son derniers numéro, les personnages au ton résolument old school inventés par Moore pour ladite mini-série, à la quintessence du grim and gritty de l'éditeur Image. Joli pied de nez en perspective.

Étaient invités, une pléiade d'artistes, et des personnages évoluant dans des histoires chargées à bloc de sidération cognitive.

Un numéro qui ne verra jamais le jour, et pour cause.

1963 n'était, ni plus ni moins, qu'un sigil créé par le scénariste de Northampton, pour contrecarrer l'hégémonie de ce courant dont on le rendait responsable.

Le mot anglais sigil peut se traduire pas sceau, cependant il a, dans la langue de Shakespeare, une connotation magique. Le sceaux sigillaire (dans le sens d'un cachet, en cire par exemple) quant à lui se traduit en anglais par seal.

Ceci étant, qu'est-ce donc qu'un sigil ? Utilisé dans la magie dite du Chaos, c'est un monogramme de pensée envoyé à l'inconscient. Souvent représenté sous forme de glyphe, il utilise les lettres de l'alphabet ou/et des chiffres entremêlées afin de créer une représentation symbolique. L'intention du magicien est projetée par l'intermédiaire de ce sigil afin de produire des effets sur le monde réel.

C'est au peintre, écrivain et théosophe Austin Osman Spare (une référence pour Moore, lui-même magicien) que l'on doit d'avoir créé, à des fins magiques, des sceaux. Selon Spare : « il serait possible de concentrer n'importe quel désir ou projet de l'homme dans un signe ou symbole, partie d'un alphabet du désir [..]»

Le sigil puise vraisemblablement une partie de son origine dans l'héraldique du Moyen Âge, d'autant que « l'image sigillaire et l'héraldique, fait connaître non seulement l'identité et le statut social du possesseur mais aussi, par le choix de tel ou tel type, de telle ou telle légende, sa personnalité, ses aspirations, ses revendication. [..] » selon l'historien Michel Pastoureau.

1963 est par ailleurs la date à laquelle a cessé de paraître la série Marvelman, créée par Mick Anglo.

Ce personnage, rebaptisé Miracleman lors de sa commercialisation aux U.S.A, s'inspirait du Captain Marvel de l'éditeur Fawcett (dont DC Comics avait réussi a interdire la parution).

Et comme lui il vivait des histoires naïves et simples. À l'opposé de celles que lui fera vivre Moore dans les année 1980.

Mais Moore ne va pas en rester là.

Avec America's Best Comics il frappe un grand coup, non seulement il va prouver qu'il est possible d'écrire des histoires faisant la part belle à la sensation d'émerveillement dont je vous rebats les

Si America's Best Comics est, dans sa totalité un sigil, l'utilisation d'un pentacle en tant que logo, ajoute toute la puissance dont Alan Moore est capable.

Le magicien de Northampton a-t-il réussi à réenchanter le microcosme de la bande dessinée avec ses sigils ?

C'est à vous de le découvrir.

____________

* La mémétique est apparue suite à une petite phrase dans un ouvrage de Richard Dawkins (Le Gène égoïste) où il émettait l'idée (c'est le cas de le dire) que les idées (sic) étaient comme les gènes, vivantes, et qu'elles se servaient d'hôtes – les êtres humains - pour vivre.

Il n'exploite pas du tout cette assertion dans son livre, ce seront d'autres individus qui le feront.

Le mème est donc à la civilisation ce que le gène est à l'évolution : un élément de code culturel, cognitif, symbolique ou pratique, soumis à la sélection naturelle.

Autrement dit, le mème est une idée qui à l'instar de l’œuf de Samuel Butler utilise la poule pour se dupliquer. Et nous autre, homo sapiens, jouons le rôle de la poule.

je suis époustouflé, comme d' habitude

RépondreSupprimerPareil.

RépondreSupprimerNon.

Pire.

Merci les gars, ça fait plaisir à lire.

RépondreSupprimerSacré Arty.

RépondreSupprimerToujours aussi bon !

je me joins au concerto de louanges en azerty mineur mais en plus d'être un très bon article sur Moore, je trouve qu'il s'agit aussi d'une excellente base de réflexion concernant les différentes formes d'émerveillement dans les divertissements populaires...

RépondreSupprimerSideré !

RépondreSupprimer